من المغالطات الشائعة في التاريخ اعتقاد الأمصار أن الحجاز كان، طوال تاريخه، يرفل في النعيم الآتي من خراجها. هذه قضية تختلف عن غزو تلك الأمصار على يد المسلمين الأوائل.

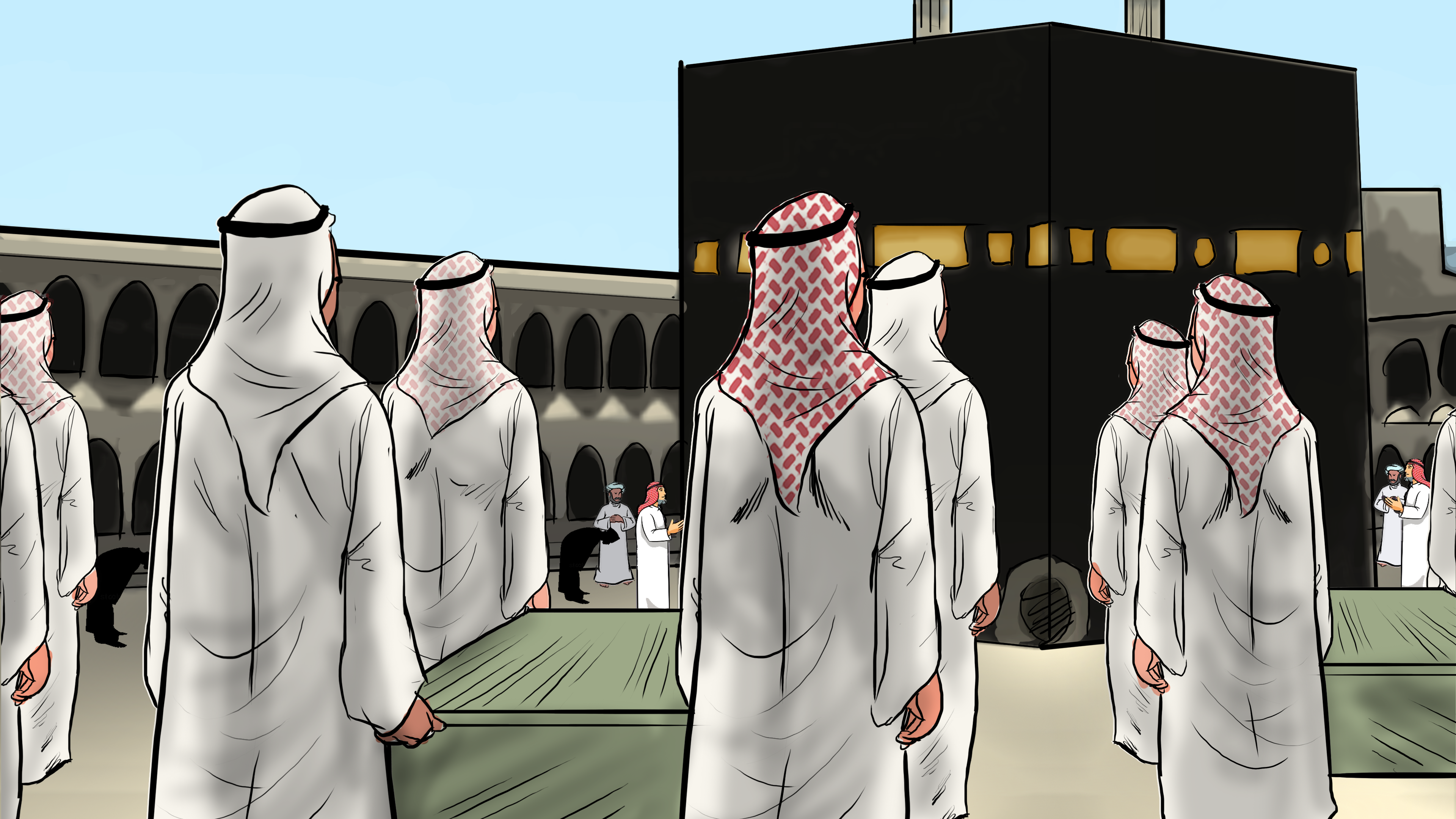

بعد عام ٣٤ هجرية، تحولت العاصمة إلى دمشق، والريبة إلى مكة والمدينة. كان الحجاز منبع ثورات من يدعون الأحقية بالخلافة. هذه مشكلة، لكنها تتعاظم سياسيًا كونه حاضن الحرمين المقدسين في الإسلام. لقد أضاف وجود الحرمين إلى التمرد السياسي المنطلق من هناك قوة معنوية كبرى. ولم تعرف الإمبراطوريات الإسلامية الأولى، واحدة بعد الأخرى، كيف تتصرف فيها.

لم يكن ممكنًا نقل الحرمين. صحيح أنهم حاولوا منازعة قدسيتهما بالمسجد الأقصى وبالنجف، لكن هذا لا يكفي. لم يكن ممكنًا إنكار خطى النبي، من مهده إلى وفاته. صحيح أنهم حاولوا اختراع إمامة معصومة، ورواة حديث مقدسين، لكن هذا لم يكن كافيًا.

كان لا بد للخلفاء، عربًا أم فرسًا أم تركًا، من السعي إلى السيطرة على الحرمين لكي تدين لهم أمة الإسلام رمزيًا.

لكن، درءًا للخطر وتحجيما له، عمد الخلفاء، ولا سيما من القرن الثالث الهجري، إلى ضمان أن تعيش تلك المنطقة في ضنك مقصود، يحجم سلطتها، ويشغلها بنفسها. هذا الإجراء الاقتصادي واكبته نتيجة اجتماعية. لم تشهد هذه المنطقة التطور الاجتماعي الذي شهدته حواضر أخرى كدمشق وبغداد والأندلس وإسطنبول.

هذه مقدمة ضرورية لفهم صعوبة المهمة التي واجهها آل سعود في طريق إنشاء دولة، بدءًا من أربعينيات القرن الثامن عشر، حتى ثلاثينيات القرن العشرين، بإعلان المملكة العربية السعودية، بحدود جغرافية، تضم مناطق وقبائل لم تتعود في تاريخها على هذا المفهوم، الدولة الوطنية.

كان الملك المؤسس، عبد العزيز آل سعود، واحدًا من قادة ميدانين كثيرين ذوي عزم شهدهم التاريخ. لكن الأهم، والأندر، كان واحدًا من قادة قليلين يجمعون بين العزم الميداني والحنكة السياسية.

قرار الملك عبد العزيز بمحاربة خصومه في الحجاز قرار عادي، سيتخذه معظم القادة الساعين إلى بسط نفوذهم، لكن قراره بمحاربة “حلفائه” الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “الإخوان” – وهم يختلفون عن الجماعة التي نشأت في مصر وتحمل هذا الشق من الاسم – كان القرار الأصعب.

سعي الملك عبد العزيز إلى توسيع رقعة الأرض الجغرافية التي يخضعها قرار عادي، سيتخذه معظم القادة الميدانيين لتأمين الحدود التي صنعوها، لكن قراره بأن يلتزم بتلك الحدود، تفهمًا لتضارب المصالح السياسية، ثم بأن يحارب حلفاءه الذين يحاولون تحدي قراره هذا والهجوم على جنوب العراق، وعلى التجار في المنطقة، هو القرار الصعب.

كانت معركة السبلة، ١٩٢٩، التي خاضها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ضد “الإخوان”آخر معاركه في سبيل تأسيس المملكة العربية السعودية. ضمن صفوف جيش “الإخوان” المنهزم شخص يدعى محمد بن سيف العتيبي. لم يقتل. عاش لينجب عام ١٩٣٦ ابنًا اسمه جهيمان..

جهيمان العتيبي.

لن نستطيع أبدًا إدراك مدى صعوبة بناء دولة من مواطنين لا يستسيغون فكرة الدولة؛ سواء لطبيعة بدوية، أو لطبيعة ثقافية تخلط بين الكفاح من أجل قيام دولة وطنية وبين الجهاد من أجل بناء “دولة إسلام توسعية”.

هذه مشكلة نعاني منها في دول – كمصر – تطورت اجتماعيًا في وقت سابق عن الجزيرة العربية، فما بالك بدولة ليس لها سابقة ولا تاريخ يعرف الحدود الجغرافية تلك.

كان هذا الاختبار الأول. واجتازه الملك عبد العزيز.

الاختبار الثاني جاء بعد معركة السبلة بخمسين سنة وثمانية أشهر، بالتحديد في ٢٠ نوفمبر ١٩٧٩. التاريخ كان موافقًا لليوم الأول من السنة الهجرية الأولى من القرن الهجري الجديد. دخل جهيمان بن سيف بن محمد العتيبي إلى الحرم المكي ليصلي الفجر. في ذهنه فكرة تراثية يؤمن بها إيمانًا حرفيًا: أن الله يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة دينها. متى يمكن للنبوءة أن تصادف تاريخًا أوقع من ذلك اليوم؟! ليس قبل مئة عام أخرى. لم يكن وحده، كان معه أكثر من مئتي رجل وامرأة، من ١٢ دولة مختلفة، يشاركونه نفس الأفكار ونفس المشوار ونفس الظاهر التعبدي، فلم يشك فيهم أحد.

دخلت أجساد تحوي أفكارًا، ولا تثير الريبة، ويدًا بيد، دخلت معها نعوش تحوي أسلحة، ولا تثير الريبة، في مشهد مليء بالرموز.

مع صلاة الفجر، في اليوم الأول من السنة الأولى في القرن، أمسك جهيمان العتيبي بالميكروفون، أذاع على من داخل الحرم المكي الفكرة، أن الله بعث المجدد، ليس أي مجدد، بل المجدد النهائي الذي سيملأ الأرض قسطًا وعدلًا بعد أن ملئت جورًا وظلمًا، ثم قدم لهم شخصًا يدعى محمد بن عبد الله القطحاني، وقال لهم إنه “المهدي المنتظر”.

المهدي المنتظر؟

كيف حدثت هذه القفزة الكبرى إلى آخر الزمان؟ لماذا لم يكتف بمجدد عادي كالذي يأتي على رأس كل قرن؟

لأن السنة لم تكن سنة عادية. في مطلع السنة الميلادية (والهجرية) المنصرمة، استطاعت الثورة التي كانت تعتبر انتصارها إيذانًا بـ “عودة الإمام الغائب” أن تحقق الشرط. واستولى “الإمام” الخميني على السلطة في إيران. ربما خشي جهيمان السلفي السني أن يسبقه “أهل البدعة” الشيعة في إعلان عودة المهدي، فسارع إلى ذلك.

ويبدو أنه لم يكن الوحيد المتخوف من هذا، بل نقل القلق إلى دائرته من التابعين. فتواترت الروايات من واحدهم بعد آخر عن رؤى يرونها في المنام عن مبايعة شخص بعينه على أنه المهدي، شخص يوافق اسمه اسم النبي. حتى صدق محمد بن عبد الله القحطاني أنه وريث رسالة محمد بن عبد الله العدناني، وأعلن نفسه المهدي المنتظر، في حماية قناصة يحتلون مآذن الحرم المكي ويتخطفون الناس داخله، بينما “يملأون الأرض عدلًا” ويملأون الحرم المكي دماً.

لكي تمتلئ الأرض قسطًا وعدلًا، فلا بد لها أولًا أن تمتلئ جورًا وظلمًا.

كان الملك عبد العزيز آل سعود ذا رؤية تحديثية. حديث ولي العهد محمد بن سلمان عن السعودية قبل ١٩٧٩ لفت نظري. جيلنا لم يعرف أن السعودية كانت مجتمعًا أكثر انفتاحًا في السبعينيات منها بعد ذلك. كان مجتمعًا ساعيًا إلى الانفتاح. لكي تقيس مساحة الانفتاح في مجتمع (س) عليك أن تنظر إلى الخط البياني، أن ترى النقطة السابقة والنقطة الحالية فتتوقع النقطة المستقبلية لو سار على نفس المعدل.

جهيمان العتيبي وأتباعه رأوا هذا التحديث “فسادًا” يجب “الجهاد” ضده. فكرة انتشرت في معظم المجتمعات الإسلامية. مصر شهدت الظاهرة على يد جماعة نشأت بعد أربع سنوات من سقوط الإمبراطورية/الخلافة العثمانية، وقبل أربع سنوات من قيام المملكة العربية السعودية. حرضت على الأجانب، اغتالت قاضيًا، اغتالت رئيس وزراء وحاولت اغتيال آخر، وشنت حملات تكفير ضد المفكرين، وتحريض ضد الفنون. واستمرت على هذا المنوال في الخمسينيات ثم في الستينيات، وفي السبعينيات سيطروا على الجامعات، وفي بداية الثمانينيات اغتالوا الرئيس.

من الأقوال العجيبة في انتشارها بين أوساط “المثقفين” المحليين والعالميين أن القمع ولد الإسلام السياسي. في حين أن الإسلام السياسي هو الذي تحدى الانفتاح ومحاولات التحديث. هم سبب القمع، وطابخو مؤنته الفكرية، ومعلبوها وموزعوها.

الإسلامجية حولوا مجتمعاتنا إلى أكورديون يعزف على نغمتهم، إن انفتح المجتمع صرخوا بوصفهم المدافعين عن القيم، وإن ضاق صرخوا بوصفهم المدافعين عن الحريات. الصوت دائمًا موجود، لكن المجتمع لا يتحرك إلى الأمام، بل يبلى كأكورديون لا يتوقف عن الانفتاح والانغلاق.

لم تكن حادثة جهيمان العتيبي إلا مثالًا.

لا أعرف ماذا كان الملك عبد العزيز، بعزيمته وقدراته السياسية، فاعلًا لو لم يزل على رأس السلطة بينما جهيمان العتيبي يحاول تحدي سلطة الدولة.

كما أنني لا أستطيع أن أوجه – متسلحًا بالحكمة بأثر رجعي – اللوم إلى الملك خالد، ثم الملك فهد، على المسار الذي اتخذته السعودية كرد فعل للحادث. من السهل الحكم على الأحداث التاريخية حين تنظر إليها من فوق كتفك، وقد رأيت بالفعل النتيجة. لكن من الصعب أن تحكم على نفس الفعل في لحظته، وظروفه، والنتيجة لا تزال في علم الغيب.

كان الملك خالد مواجهًا بخطر الثورة الإيرانية الإسلامية من ناحية الشرق، والحرب الأهلية اللبنانية ذات الأبعاد الطائفية، ثم نفوذ الإخوان والإسلام السياسي غربًا – في مصر – يتصاعد، وقد فشلت قبل سنوات محاولة انقلاب انطلقت من الكلية الفنية العسكرية، والسياسة الداخلية مضطربة مع عملية السلام المصرية الإسرائيلية.

ثم بعد فض اقتحام الحرم بأسابيع، وما واكبه من قلق عارم في العالم الإسلامي، غزا الاتحاد السوفييتي أفغانستان. واشتعلت دعاية الإسلامجية بطريقة أخرى.

اليسار أيضًا، كعادته، احتفى بالواقعة. كما غنى الشيخ إمام لإيران في مصر، وبعدها لقاتل السادات خالد الإسلامبولي، هنا أيضًا تغنى مظفر النواب بجهيمان العتيبي.

حتى سياسي محنك من أعظم قادة ما بعد الحرب العالمية الثانية، رونالد ريجان، اختار مسارًا نلومه الآن عليه. وشجع الجهاديين في أفغانستان.

نحن نملك رفاهية النظر إلى ذراع واحد فقط من الأخطبوط. لكن الذين يواجهون المشكلة يواجهونه كله.

لم يختلف رد فعل السعودية أمام تهديد الإسلام السياسي عن ردة فعل مصر إزاءه. لقد انحنت السلطتان على جانبي البحر الأحمر لرسالة الدم، وحاولتا إرضاءها؛ ظنًا منهما أن ذلك السبيل للسلامة بين طودي الأمواج الغاضبة، وإلا الغرق.

كان هذا الاختبار الثاني للدولة السعودية أمام الإسلام السياسي. وقد كسب الإسلام السياسي جولة طويلة. جيلنا في السعودية وفي مصر وغيرهما دفع ثمن هذا. تلك هي النقطة الأهم ونحن ننظر إلى التاريخ. أن نحسن المستقبل.

والسعودية حاليًا أمام اختبار ثالث، متنكر. يبدو مختلفًا عن جهيمان العتيبي، لكنه لا يختلف إلا في امتلاكه تحالفًا جديدًا، غير متوقع.

في إطار الذكرى الأولى لهجمات سبتمبر ٢٠٠١، كتب الباحث الأمريكي فرانسيس فوكوياما مقالا أعود إليه كثيرًا. عنوان المقال “تحية لأسامة (بن لادن) المجدد العظيم” (أسامة، أدولف، لينين). Heil Osama The Great Reformer

فكرة المقال أن هناك نوعين من التحديث شهدتهما المجتمعات: ناعمًا مثل بريطانيا وكوريا. أو حادًا ( نتيجة هزيمة) كما في ألمانيا واليابان. وبما أن الظاهرة الإسلاموية لا تختلف كثيرًا عن غيرها من الظواهر الفاشية، حيث حديثو العهد بالقيم الريفية القديمة يهاجرون إلى أطراف الحواضر، ويصطدمون بها، فليس صعبًا أن تنهزم الفاشية الإسلامية بنفس الطريقة.

![]()

’وفي النهاية،‘ يخلص فوكوياما، ’عدم المغالاة في تقدير قوة الإسلام السياسي مهم على قدم المساواة مع مصيرية عدم الاستهانة بقوته. ليس لديه إلا القليل يقدمه للعرب، وأقل من هذا القليل لبقية العالم الإسلامي. تمجيده للعنف أدى بالفعل إلى رد فعل حاد. و“نجاحاته” – بشرط هزيمته – قد تمهد الطريق لإصلاح طال أمد استحقاقه. لو حدث هذا، فلن تكون تلك المرة الأولى التي يسفر فيها دهاء التاريخ عن مثل تلك النتيجة الصادمة‘

الإسلام السياسي في الحكم ليست خطرًا كبيرًا حسب قطاع من المفكرين الغربيين، ولا سيما هؤلاء الماركسيون الجدد الذين يسمون أنفسهم ليبراليين (من أمثال أوباما) الذين تربوا على الحتميات التاريخية. الإسلام السياسي عدو، يجب أن ينهزم. لكنه لن ينهزم إلا لو وصل إلى السلطة. لو ظل مجرد فكرة سيظل ينغص حياتهم، بينما يتملص ككتلة زئبق.

ينبغي إذًا أن ندرك الفارق بين تخوفهم من الإرهاب لديهم، وبين تخوفهم من وصول الإسلام السياسي إلى الحكم. الخيار الثاني – طالبان مثالًا – حوّل القاعدة من تنظيم هلامي لا يمكن الإمساك به، إلى كيان واضح يمكن تحميله المسؤولية، والعقاب لم يستغرق طويلًا. تبخرت كل الدعاية التي تبناها المجاهدون الأفغان في حربهم الأهلية تحت ضربات بعض من حاملات القذائف الثقيلة التي دكت جبال أفغانستان. وصول الإسلام السياسي إلى الحكم جزء من المادية الجدلية التاريخية. من الصراع الميكانيكي الذي تضع فيه قوتين متواجهتين، يلغيان بعضهما، وتكون محصلة الناتج، أيًا ما كان، قوة ضعيفة للغاية.

الفقرة التالية من مقال فوكوياما ترجمت نصفها الأول في تلخيصي لفكرة مقاله. لكن المتبقي هنا ملفت للنظر.

![]()

’علينا،‘ يقول فوكوياما، ’أن نتعامل مع ما لدينا، وفي الثقافات الإسلامية هناك شخبطة صعبة المحو. إنما لو وُجِه الإسلام السياسي نحو الصور التقليدية من الإسلام بنفس القدر الذي يتوجه به نحو الغرب، فهل من الممكن أن يكون أيضًا مصدرًا لدمار خلاق؟‘

هذا السطر ونصف يختصر كثيرًا من الدور الذي أناط الإخوان أنفسهم به في أعين حلفائهم من الماركسيين الجدد. صاروا يحاربون الدول التقليدية بهجمات سلفية “دينية” من الداخل، وهجمات سلفية “ديمقراطية” من الخارج.

في الداخل: يؤلبون الحركات السلفية ضد الدول إن حاولت التحديث. ينتقدون العالمانية، يحولون دون التطور في ملف استقلال المرأة، يروجون معاداة اليهود. ليثبتوا للمواطنين إلى أي حد بلادهم بعيدة عن الدين الإسلامي.

في الخارج: يتحالفون مع “السلفية الديمقراطية”. ويكتبون مقالات يقارنون فيها بين حال دولهم وحال أوروبا (أي والله ولاد الـ…..) ليثبتوا للأوروبيين إلى أي حد بلادهم بعيدة عن الدين الديمقراطي.

الجوهر الرابط بين الفعلين هو فرض التحدي المستحيل. أنت تقف في نقطة، وتريد أن تصعد درجة واحدة نحو التحديث، فيؤلبون عليك الداخل السلفي لكي يمنعوك ويفشلوك. ثم يخرجون في الخارج ويفرضون تحديًا مختلفًا، أن تقفز المرتقى كله مرة واحدة، الدرجة الواحدة إلى أعلى، الدرجتان، الثلاث درجات، الأربع درجات في سنة واحدة، لا تكفي. والنتيجة أن يضعوك دائمًا في قفص المتهم. لا يمكن إرضاء معايير حلفائهم السلفيين في الداخل، ولا يمكن إرضاء معايير حلفائهم “العالمانيين الليبراليين” في الخارج.

ثم يقارنون حالك بحال تركيا، التي علمنها مصطفى كمال أتاتورك بالحديد والنار، بينما كان أميرهم فخر الدين، ومملوكهم حسن البنا، يحاربوننا هنا لكي نظل موالين لإمبراطورية يتخلص منها أهلها، وينبذون قيمها.

لا ينبغي أن نتعجب إذًا لماذا يكتب أحدهم هنا ضد العالمانية، ويمدحها في الغرب. لماذا يرعبنا ويرعب الناس من انهيار المجتمعات لو انفتحت ولو قليلًا، بل أحيانًا لو ناقشت الانفتاح في الإعلام، بينما يعتبر المجتمع التركي تاجًا يتوج الإسلام السياسي على “تسامحه” والانفتاح الذي يستطيع استيعابه. هو في تركيا صديق الناتو، وصاحب العلاقات الطبيعية مع إسرائيل، وفي منطقتنا يرفع شعار الولاء والبراء.

لا، ليس الأمر بسيطًا. ليس مجرد رأي، بل قلب خطة الإسلامجية الخبثاء الذين يقدمون أنفسهم إلى الغرب على أنهم وحدهم – وحدهم – القادرون على تحديث المجتمع. سيظل الإسلامجي الخبيث يغذي السلفية والتشدد لكي يقدم نفسه على أنه الحل. إن حدث انفراج في الحريات الشخصية قاومها، وإن حدث انفراج سياسي استخدمه في تقويض الدولة الوطنية، فإن حدث انغلاق قدم نفسه على أنه مناصر الحريات.

إنهم يريدون أن يتحرك المجتمع كالأكورديون. على نغمتهم هم، ووفق إشارة عصاهم هم.

ليس التحدي الذي تواجهه السعودية الآن من “الإخوان” مختلفا عما واجهته مع “الإخوان” في ١٩٢٩، ثم مع جهيمان العتيبي في ١٩٧٩. لقد غير الشيطان قناعه، ليس إلا. لقد أضاف إلى سلاح السلفية الدينية في الداخل سلاح “السلفية الديمقراطية” في الخارج. ليس إلا.

ليس التحدي الذي تواجهه السعودية مختلفا عما واجهته مكة والمدينة على مدار التاريخ الإسلامي. ما من إسلام سياسي إلا وعينه على هناك، ما من زعامة تطرح نفسها باسم الإسلام إلا وعينها على هناك. على ضرورة وجود “فخر دين” ليحكم باسمها، وبالولاء لها.

فكيف تتصرف القيادة السعودية؟ هل تستمر بإيقاعها الذي أعلنته للتطوير، أم تضع الإسلاميين مرة أخرى في موقع مايسترو المجتمع لكي يرفعوا الضغط عنها؟

ما بعد ١٩٢٩؟

أم ما بعد ١٩٧٩؟