سينما من أجل الإنسانية.. شعار يرفعه مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، والمقامة في الفترة ما بين 20 و28 من سبتمبر الجاري. لم يتغير الشعار من الدورة الأولى للمهرجان.

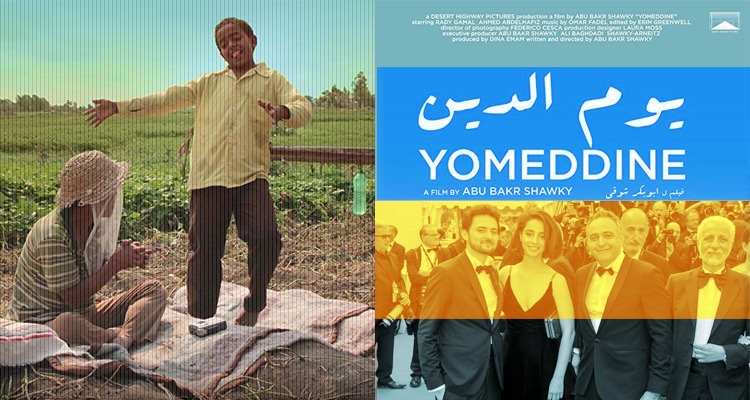

“يوم الدين” للمخرج أبو بكر شوقي، هو الفيلم المصري الوحيد في مسابقة الجونة الرسمية للأفلام الطويلة. ويعتبر هذا عرضه الأول في منطقة الشرق الأوسط، بعد شهور من نجاح دولي لافت حققه في دورة مهرجان كان الأخيرة،

المخرج أبو بكر شوقي

وأيضًا بعد أيام قليلة من اختياره ممثلًا عن مصر في تصفيات جائزة الأوسكار لأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

اقرأ أيضًا: أكثر المقولات إلهامًا حول صناعة الأفلام

يحكي الفيلم قصة “بشاي”، رجل أصيب بمرض الجذام في طفولته، وتربى داخل مستعمرة لمرضى الجذام. لم يخبرنا الفيلم أين تقع تلك المستعمرة تحديدًا، حتى من يعيشون فيها أو في الجوار لم يكن لديهم دراية جغرافية حقيقية بالمكان، فهم يصفون الطريق لبعضهم البعض بأساليب بدائية. وهو أمر مُعبر عن حالة التهميش والتحييد التي يعيشها سكان هذه المستعمرة في علاقتهم بالعالم الفعلي.

الفيلم يسير على الفورميولا الكلاسيكية للحكي. بداية تعريفية بالبطل وعالمه، ثم حَدَث مُحَفز يتمثل في موت زوجة البطل في الدقائق الأولى من الفيلم، كي يبدأ رحلته الدرامية. هزة نفسية ووجودية بموت الزوجة تجعله يفكر في مصيره إذا ما لحق بها. أسئلة ماذا بعد الموت عندما تطرح في سياق عاطفي لشخص وحيد بمعنى الكلمة، حتى ذكرى وجوده في هذا العالم الخالي من الأهل والأحباء، سوف تتلاشى بمجرد أن تفارقه الحياة. من هنا يقرر بشاي البحث عن عائلته المجهولة، لكن ما يظهر وكأنه رحلة بحث عن الجذور هو في جوهره ليس إلا محاولة للنجاة.

اقرأ أيضًا: أفلام الويسترن على الطريقة المصرية .. من شمس الزناتي لـ”حرب كرموز”

الجديد الذي يأتي به الفيلم في تيمة “تقبل الآخر” هو أنه يقدم آخر حقيقيًا، غريبًا (freak) غير كل الغرباء الذين اهتمت السينما بعرض حكاياتهم. لا نتحدث هنا عن عاهرة، ولا مريض بالإيدز، ولا متحول جنسيًا، ولا متحرر في بيئة محافظة، ولا مثقف في بيئة تقدس الجهل. هو ليس أجنبيًا اصطدم بتقاليد مغايرة، وليس من عرق أو ديانة مختلفة عمن يحيطون به. الخلاصة أن الفارق بينه وبين جميع الغرباء والمنبوذين أنه لا يملك رفاهية إخفاء غرابته أو التنكر أو الادعاء بأنه مثل الآخرين، أو إيجاد أية طريقة للتعايش داخل المجتمع.

يتعرض الفيلم بذكاء في مشهدين لتلك الفكرة، أولهما حين يوقع الحظ بشاي (مسيحي الديانة) وسط مجموعة من المتطرفين الإسلاميين، فيدعي أن اسمه “محمد” كي ينجو من أي اضطهاد محتمل على الديانة. كذلك الأمر مع الطفل “محمد عبد الرازق” رفيق بشاي في الرحلة وفي الوحدة، الذي أخفى هويته الدينية الإسلامية، كي لا يعكر صفو اندماجه داخل جلسة حميمية لأسرة مسيحية، حين فضّل أن يذكر اسم شهرته “أوباما.. الراجل اللي بيطلع في التلفزيون”. مشهدان رغم ما بهما من حزن، قدما بأسلوب مرح وبسيط، لكنهما، عن قصد أو بدون، كرسا للفكرة الأعمق: حتى في مجتمع تتغلغل فيه الطائفية يمكن التحايل على الاضطهاد الديني أسهل من الجذام.

ما سبق لا يعمق من مأساة الشخصية فحسب، بل ويضاعف التحدي السينمائي الذي يخوضه شوقي في أول أفلامه الطويلة، تحدٍ لأن غالبية الأفلام التي دعت لتقبل الآخر سابقًا كانت تقدم آخر من السهل تقبله، بل كانت في الأساس تستهدف شريحة ثقافية ليست لديها مشاكل فعلية مع الآخر التقليدي.

هل أعني بذلك أن نفس الشريحة قد يكون لديها مشكلة في التماهي بصريًا وعاطفيًا مع مريض جذام لمدة ساعة ونصف في شريط سينمائي؟ ليس شرطًا، ولكن بالتأكيد هناك مساحة من التوجس، هو أشبه بالتوجس الذي ظهر في انفعالات الأخ عندما عرف أن شقيقه المجذوم مازال حيًا، ونفس التوجس الذي جعل بشاي يخبيء وجهه في لقاءه الأول مع شقيقه. يكفي القول أننا نتحدث عن فئة من البشر تعيش، حرفيًا، في عالمٍ موازٍ. هذا ما يجعل الإنجاز السينمائي في قمته؛ كونه يبدأ وينتهي من خارج منطقة الراحة للمبدع وللجمهور في آن واحد.

اقرأ أيضًا: سينما المؤلف والمخرج.. الفن يتسع للجميع

يتعرض الفيلم لعدة أفكار فرعية، منها مقارنات مستنكرة بين الحيوانات ومرضى الجذام، سواء بجمل حوارية أو بتناص دائم بين مصير الحمار حربي ومصير بشاي. كما يتعرض لفكرة السعادة والرضا كنقيض للمعرفة، وهو المبرر الذي ذهب ببشاي للمستعمرة حين كان طفلًا.

وأكثر ما يستحق التوقف هو عنوان الفيلم نفسه “يوم الدين”، والكلمة قيلت أساسًا على لسان شخصية أحد المنبوذين داخل الفيلم، “احنا عايشين مستنيين يوم الدين، لما كل البشر يكونوا سواسية”، واختيار عنوان للفيلم مقتبس من تلك العبارة يثير تأملات عدة حول قصدية الصانع، هل هو يتفق مع هذا الطرح اليائس لذا قام ببروزته؟ أم يقوم باستدعاء رمزي لهذا اليوم؟ أم يقدم الفيلم نفسه كدعوة لكل من تأثر به لتحقيق يوم الدين بدلًا من انتظاره. وإذا كان الهدف أساسًا توعويا، فبمجرد نجاح الفيلم جماهيريًا يتحقق يوم الدين، أو بالأحرى ذلك الميعاد المنشود الذي يصبح فيه البشر سواسية. وبالتالي يربط شوقي نجاح فيلمه بنجاح الرسالة من وراءه.

على مستوى الحرفة، استخدم شوقي كثيرًا من الأدوات المكروهة سينمائيًا على المستوى النظري، فلم يخجل من المبالغة من العواطف، أو من جعل شخصياته تتخاطب بحوارات مباشرة تقترب من أسلوب المحاضرات وبخاصة المونولوج الأخير الذي قاله والد بشاي، كما ترك المساحة الغالبة من شريط الصوت تحتلها الموسيقى التصويرية الحزينة.

كل هذا وغيره كان ليؤخذ ضد الفيلم، باستثناء أنه نُفذ بشكل أكثر من رائع. في ظروف أخرى كنت لأشعر بانزعاج من بطل مضطهد يصرخ في وجه مضطهديه بعبارة مثل: “أنا بني آدم”، كما فعل بشاي في مشهد القطار، لكن الإخراج وأداء الممثل “راضي جمال” كانا مقنعين تمامًا للتغاضي عن المباشرة الفجّة في العبارة.

عدسات مدير التصوير “فيدريكو سيسكا” قامت بالعمل الأكثر تميزًا في الفيلم، فلم تكتف بتقديم صورة شاعرية تنبض بالجمال والعذوبة، بل وساعدت في إيصال الكثير من المعاني بلغة السينما. يكفي التأمل في لقطة النهاية، حجم اللقطة، وموقع العنصر البشري بداخلها، ومقارنة هذا الموقع بالطرق السابقة التي تعاملت فيها العدسة معه. تأمل قد يلخص كل شيء أراد شوقي أن يقوله.

هذا النوع من القصص يسمى في أدبيات النقد السينمائي بفيلم طريق road movie، لكن في حالة “يوم الدين” فالتأثير الذي يتركه في نفس المشاهد أكبر بكثير من الاحتواء أو من اعتباره مجرد فيلم طريق، إنما هو رحلة ملحمية أو بالتعريف “أوديسة” سينمائية، وإنجاز يدعو للفخر.