أحب عبد الحفيظ فيلم خلي بالك من زوزو طفلًا. وهو الذي رسم صورة الجامعة في ذهنه.

هناك، في الجامعة، سعاد حسني وسمير غانم وحسين فهمي، ومحيي إسماعيل أيضًا.. جمعااااء جمعاء.

ستكون الجامعة مكانًا للمغامرات، والمواهب، وتجارب الحب.

عبد الحفيظ كان يحب أشياء كثيرة، كمعظم المراهقين، ولكن لا شيء محدد.

يشعر أنه موهوب، ويريد القيام بنشاط ما. ومن خلال هذا “النشاط ما” سيتعرف على فتاة. وسيكون بينهما شيء ما مختلف. سيكونان منطلقين، لكنه سيحافظ عليها، ويصونها.

في يومه الأول في الجامعة، سنة ١٩٩١، بحث في ملصقات الحائط داخل الجامعة عن إعلانات الأنشطة. ذهب إلى ندوة شعر. لم تستهوه. ذهب إلى بروفات في مسرح الجامعة. لا رأى حسين فهمي ولا سمير غانم ولا سعاد حسني. ذهب إلى تجمعات تتحدث في السياسة. وتوقف حين أحس الموضوع مملًا.

لكنه كسب من تجولاته صحبة بعض المتجولين، أكرم وسامح وسعدي وصفاء وهايدي. وظلوا على تواصل بدرجات مختلفة من التقارب والتباعد حتى نهاية السنوات الأربع، رغم أنهم لم يكونوا في نفس الكلية.

جمعهم حبهم العام للقيام بنشاط ما.

عبد الحفيظ زبون دائم على السينما. يرى الفيلم الذي يحقق نجاحًا جماهيريًا، ويرى الفيلم الذي لا يهتم به أحد. ومن هنا تعلم قواعد السينما النظيفة، والقواعد التي فرضتها السينما النظيفة حتى على غير صناعها.

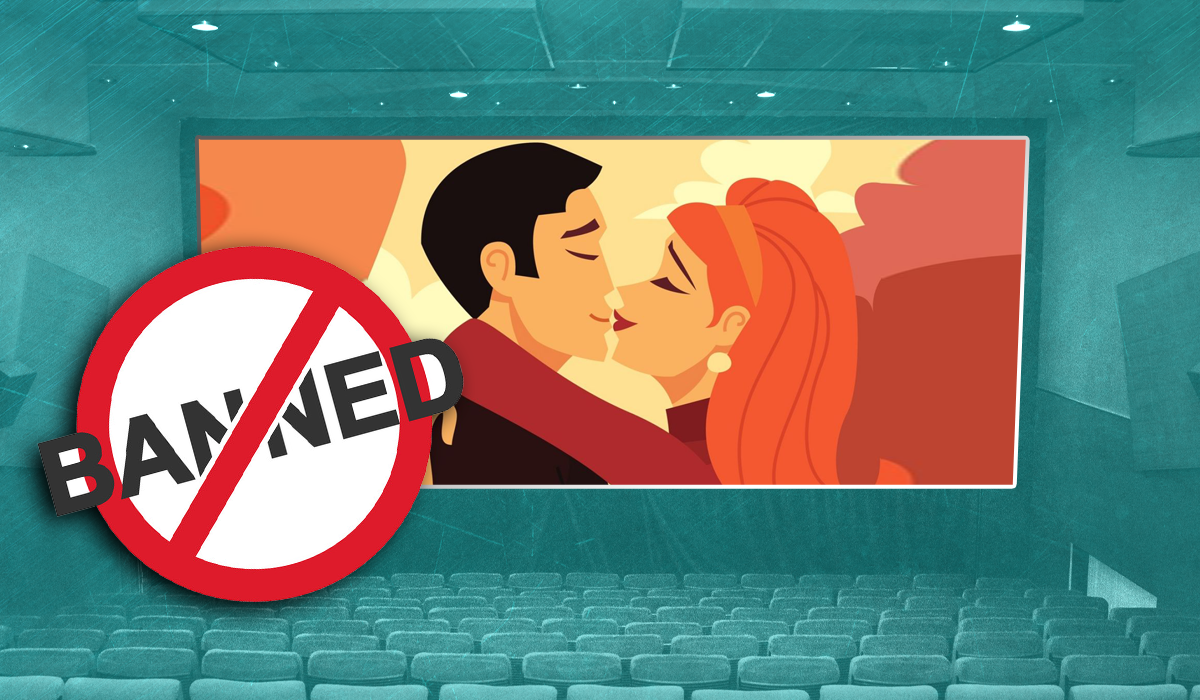

القاعدة الأهم التي يلتزم بها الجميع بلا استثناء، حتى محمد رمضان الذي يكسر قواعد أخرى، كالتالي:

ممنوع، ثم ممنوع، ثم ممنوع، أي مشهد جنس أو إيحاء بالجنس، بين البطل وحبيبته. الجنس أو الإيحاء بالجنس، من أول القبلة إلى السرير يقتصر على النسوان الشمال، أو مشاهد الإيحاء بالاغتصاب.

على ذلك فقد حزن عبد الحفيظ جدًا حين أظهر الفيلم عبده موتة يحب “حورية فرغلي”. يا دي الحظ الهباب!! هذا معناه أن حورية فرغلي معفية من أي مشهد إيحاء جنسي في هذا الفيلم.

حتى وقد ارتبطا بالخطوبة في منتصف الفيلم، وكان أمامهما ساعة كاملة لتعبيرات جسدية عن الحب بين اثنين مخطوبين، فقد التزم البطل والبطلة، محمد رمضان وحورية، بالقاعدة. وطلب رمضان الجنس حين طلبه عند “واحدة شمال” أخرى، راقصة الحي، وتؤدي دورها الراقصة دينا.

رمضان وحورية يحبان بعضهما البعض، هذا يعني أنه “يحترمها”، ولا يأتي معها فعلًا جنسيًا، بداية من القبلة إلى السرير.

في هذا الفيلم اختار صناع الفيلم، بارك الله فيهم، أن يحب محمد رمضان روجينا.

تذكروا. البطل يحب روجينا وروجينا تحبه. البطل “يحترم” روجينا، وروجينا “تستحق الاحترام”. لا جنس ولا إيحاء بالجنس بينهما إذن. ليس في هذا الفيلم.

لقد كان هذا سببًا لسعادة عبد الحفيظ الذي لا تناسب روجينا ذوقه في النساء.

الآن روجينا معفية من مشاهد الحب. صدق عبد الحفيظ مع هفوة واحدة. يمكن للفتاة الطيبة المهذبة المحبة – إن أراد المخرج – أن تتعرض لجنس خارج عن إرداتها، كالتحرش والاغتصاب. وقد كان.

كانت صفاء مرتبطة بشاب بلدياتها من الفيوم يدرس في كلية الطب، ويزورها في الجامعة من حين إلى أخر. يجلسان في الكافيتيريا أحيانًا، وعلى سلمتين قريبتين من كلية الإعلام أحيانًا. لا يقتربان زيادة عن اللزوم، ولا يتلامسان أبدًا.

كان عبد الحفيظ يسأل نفسه هل أراد فعلًا أن يرتبط بصفاء ويبقى دائمًا على هذه المسافة منها، كما يفعل صديقها. لم يكن هذا ما تخيله عن الجامعة، ولا عن علاقات الحب. هناك شيء غريب في علاقة فتى وفتاة يحبان بعضهما ولا تتشابك يداهما أبدًا.

صفاء لم تكن تلامس صديقها أمام الناس. لكن كل خميس كانا يسافران معًا إلى الفيوم، ولا شك أنه يجلس إلى جوارها في الميكروباص هي إلى جوار الشباك في الكرسي الأخير، على نفس الخط مع السائق فلا يراها في المرآة الأمامية، وصديقها على يمينها..

لا شك، يفكر عبد الحفيظ، أن فخذها الأيمن يلاصق فخذه الأيسر. وأن كوعه الأيسر يلامس في حركات عفوية ثديها الأيمن. يتخيل عبد الحفيظ الملامسات وما يحدث في جسم صفاء لدى حدوثها بشكل أكثر تفصيلًا، لا يلائم النشر، بل يلائم خيال فتى في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة من عمره.

ربما صفاء، هذه السهتانة، تتنتظر هذه اللمسات العفوية المتعمدة. صفاء لا تلائم عبد الحفيط. لا تلائمه وهي متباعدة عن صديقها في الجامعة. ولا تلائمه إذ يفكر فيها تنتظر لمسات صديقها العفوية في الميكروباص.

في العام التالي. في النصف الثاني منه، وبعد خلاف أنثوي بين صفاء وصديقتهما المشتركة هايدي، علم عبد الحفيظ أن صفاء وقعت عقد زواج عرفيًا مع بلديتها الفيومي.

ولدافع ما، لم يسل عبد الحفيظ نفسه عنه، تعمد عبد الحفيظ نشر المعلومة بين أصدقائه بإيقاع بطيء، يوحي بحسن النية. وسرب المعلومة بلا أي ملامح شريرة على وجهه، ولا في نبرة صوته. المعلومة أكدت شكوكه في صفاء، المتباعدة، والمتلامسة.

عبد الحفيظ لم يستطع أن يبارك لـ صفاء ورفيقها هذا الحب أبدًا.

موقعه من قصة الحب في كل الأحوال كما هو – الطرف المرفوض. موقع لا يتغير ولا يتأثر بسلوك طرفي الحب، ولا حتى بمدى جدية عبد الحفيظ أو عدم جديته في سعيه إلى أن يكون مكان صديق صفاء. صفاء رفضته دون أن تعرف بشكوكه فيها. رفضته وهو يظهر لها الجانب المضيء من مشاعره ناحيتها. رفضته وهو يخفي الوسواس.

موضوع الزواج العرفي زاده حنقًا. صار يقول لنفسه: “يعني انتي عايزة أهو.. يعني انتي عايزة“.

عايزة إيه!! لم يسأل عبد الحفيظ نفسه.

رغم ذلك، بمجرد أن تستدير لتغادر وقد أنجزت المهمة بإبلاغه، يبصق عليها.

عبد الحفيظ “اتكيف” من هذا المشهد. وضحك من المشهد كما آخرون من الجمهور خلفه.

وسيضحكون بصوت أعلى حين يتكرر اللقاء مع الفتاة نفسها في لبنان، بينما تامر حسني مع أصدقاء. وسيبصق عليها أيضًا حين تعطيه ظهرها.

هذه فتاة مستحقة للبصق على ما يبدو. ولسبب يعلمه نور وأصدقاؤه وعبد الحفيظ والجمهور وصناع الفيلم.

وصفاء تغيرت.

صارت أكثر حرية في التعامل مع رفاق الجامعة. واتسعت دائرة أصدقائها.

ظلت محجبة نفس حجابها الفاتح. لكن بدت وكأنها غيرت المصنع الذي تشتري منه الملابس، الفينكات والأشرطة والكرانيش اختفت منها، وصارت خطوط الخياطة أقل.

ثدياها أيضًا ارتفعا إلى أعلى. وذراعاها عادا إلى مكانيهما الطبيعي في جانب جسدها، فاتسع كتفاها وصدرها. حتى عيناها، لسبب ما، بدتا أوسع من ذي قبل.

لم يعرف عبد الحفيظ كيف يحدد شعوره نحو هذا التغير في شخصيتها.

من ناحية صارت أقرب إلى “النغاشة” التي كان يتمناها في الفتاة التي يتعرف إليها.

ومن ناحية صارت مرئية، كطفل اكتشفتَ أنه يفهم ما يقال حوله، فصرتَ أحرص على ما تقول في وجوده. لم تعد “لا دي صفاء بتاعتنا!” صارت صفاء، إن أردت أن تعرفها عليك أن تفكر فيها.

صفاء الآن صارت خالية، ومطلقة عرفيًا إن صدقت هايدي. ولا داعي لأن تكون كاذبة. وعبد الحفيظ صار مترددًا بشكل أكبر في شعوره نحوها. هل تناسبه أم لا.

وفي الأخير استقر على أنه لن يخسر شيئًا إن تعرف عليها، حتى لو لم تدم العلاقة.

لكن ما حدث كان احتمالًا لم يرد على ذهنه. هي التي قالت “لأ”. للمرة الثانية. لا تفكر فيه إلا كزميل وصديق، للمرة الثانية. وتغيرت كثيرًا عن السابق. شخصية أخرى. فكيف أعجبته وقتها وأعجبته الآن أيضًا.

ولم يكن لدى عبد الحفيظ جواب. لم يفكر في سؤال كهذا. لم يكن في مقابلة شخصية هو. كل ما دار في ذهنه كان: نعم؟! رضينا بالهم والهم مش راضي بينا؟! هيخس عليكي إيه يعني لما تعرفيني.. إنتي مش خلاص برضه.

كان من الأدب ورقي الأخلاق بحيث لم يقل هذا، خزنه في صدره، وكان من الأدب ورقي الأخلاق بحيث قرر أن يتصل بأهلها يخبرهم أنها تزوجت عرفيًا لكي يحميها من الانحراف. عبد الحفيظ شاب مهذب من الطبقة الوسطى المستورة.

لقد كان عبد الحفيظ محظوظًا أنه لم يرتبط بفرخة مذبوحة. كان زمانه الآن “مدفونًا بالحياة” مثل أحمد راتب في الفيلم.

هل تزوجت صفاء بعد الجامعة؟ هل رضي زوجها بأن يقترن بـ “فرخة مذبوحة”؟ هل دفن نفسه حيًا؟ هل طلقها؟ أم خدعته فلم يعلم؟

أحمد حلمي له عند عبد الحفيظ مكانة خاصة.

كان سنيدًا مميزًا بينما كان عبد الحفيظ يستعد للانتهاء من الجامعة. والآن، ٢٠٠٤، يحصل على بطولة مطلقة في فيلم صايع بحر. عشر سنوات وتحقق الأمل. وهذا شيء باعث على الأمل لعبد الحفيظ. هو أيضًا قضى السنوات العشر منذ تخرجه من الجامعة في أدوار ثانوية، كفاءة مدفونة مثل ملايين الكفاءات المدفونة في مصر.

وأحمد حلمي يمثل في أدواره طبقة عبد الحفيظ بالضبط. طبقة أبناء الموظفين العادية، مهذب، دمه خفيف، محافظ على قيم المجتمع. وغرقان في نفسه.

لم تكن الفرخة المذبوحة العبرة الوحيدة التي طمأنت عبد الحفيظ.

المصرية المحجبة تشكو إلى أمها أن الناس لا تتركها في حالها.

وأمها ترد عليها ما معناه “الناس زمان كانت بتفرق بين اللي لابسة كويس واللي لابسة وحش”.

كانوا ناس كويسين جدًا يا خال. لا يتحرشون إلا بالتي لا ترتدي ملابس جيدة!!!!!!!

يخطب أحمد حلمي “اليونانية”. فلا تبتسم مجرد ابتسامة بعد الخطوبة. دائمًا متبرمة. حتى تنتهي القصة السريعة المخطوفة بأنها تعرفت على ضابط، وتركت ابن الشعب..

عبد الحفيظ يفهم شفرة السينما النظيفة. أسئلة مثل “ما الداعي إلى هذه القصة” أو “علام الخطوبة” إن كانت لا تريده ولا هو ثري فتطمع فيه؟

أسئلة مثل تلك لا تشغله.

السينما النظيفة تطور لمسرحيات الإخوان الجامعية. أو لمحاولات الكتابة الأولى. حيث الخير ما هو شائع في المجتمع، والشر ما تصنفه ميكروفونات المجتمع شرًا.

هذا المتعارف عليه يتجسد في شخوص ومشاهد، لا أكثر ولا أقل. من أول الفرخة المذبوحة إلى صورة “الفتاة المهذبة”. مرورًا بـ “أنا بحترمك مش ممكن أعمل معاكي كده”، و”البنت المحترمة متعملش كده قبل الجواز”.

ليست وظيفة السينما النظيفة إثارة الأسئلة. وظيفتها “التثبيت” على القيم. ليست أكثر من وسيلة جديدة من وسائل الدعوة. ولكن بسلة قيم أكثر اتساعًا، حيث تنضم إليها بعض ندبيات المجتمع المعتادة، دون محاولة لفهم منشئها، أو لتقديم رواية مغايرة عما يعتقده المتحدثون في أنفسهم.

السينما النظيفة هي الإذعان الكامل الساحق الماحق للقيم المتداولة على المقاهي.

جمهور السينما النظيفة يفهم هذا جيدًا، ربما ليس بالطريقة نفسها التي صغتها بها، لكنه يفهم أنه يدخل الفيلم من أجل قصة مفتوحة الأبواب، واضحة. من اللحظة الأولى التي ترى فيها الشخصيات تعرف مَن مِن الفتيات سيحبها البطل، ومن سيهجرها.

أما أسئلة مثل ما القيمة الدرامية لقصة الخطوبة فإجابتها سهلة. على مستوى الفلسفة السطحي الذي ينعم به صناع السينما النظيفة فهي: الليل المهيئ للنهار. الباطل المظهر للحق. والذبيحة قبل الغفران.

لكن في الحقيقة الموضوع أبسط من ذلك. هي إحدى حيل صناع تلك السينما للالتفاف على مشكلة كراهيتهم للجسد، وعدم رغبتهم في تقاطع له مع الحب. الجنس لديهم شيء سيئ بغيض للغاية، على أي مستوى، من القبلة فما فوقها..

طيب، الجسد هو التعبير البصري السينمائي عن الحب، فكيف يتصرفون في هذا؟

هناك عدة حيل:

الحيلة الأولى، حشو قصة تؤجل لحظة الذروة الدرامية في قصة الحب الأصلية. وبالتالي لا يضطرون للتعبير عن الحب بصريًا.

الحيلة الثانية، تخريب قصة الحب. تحويلها إلى قصة مكلكعة بلا سبب حقيقي، إلا – أيضًا – تأجيل لحظة بدء الحب المعترف به، وبالتالي تأجيل لحظة البحث عن تعبير بصري عن هذا الحب.

الحيلة الثالثة، الخيبة. أي تقديم أبطال “كتعين” في مسألة العلاقات النسائية. بعضهم جدير بـ قصص حب غير متحقق. وبعضهم مكتف بحب نفسه، ولا حاجة له إلى حب حبيبته.

مشكلة هذه الحيلة أنها خلقت جيلًا خاليًا من الأبطال الحبيبة، جيلًا بلا عمر الشريف ولا رشدي أباظة. ولا حتى نور الشريف ومحمود عبد العزيز. جيل مفتقد إلى الرجولة بمعناها الإيجابي، الشهامة والصلابة والتضحية. من المحزن الإقرار بأنه جيل يشبهنا.

بهذا، على المرء أن يسأل نفسه: هل السينما هنا تعبر عن اختفاء الحبيبة من المجتمع، أم أن الحبيبة غابوا عن المجتمع بسبب غيابهم عن السينما؟

ربما تجد السؤال تافهًا وعصيًا على إجابة موثوقة. لكن الإجابة الدقيقة ليست المقصد ها هنا. هذا مجرد تساؤل إنشائي غرضه الإشارة إلى موقع الفنون من المجتمعات الحديثة. كما موقع الشعر والنوادر والحكايات والسير الشعبية والأغاني من المجتمعات القديمة.

يقول أنثروبولوجيون إن خلق الأسطورة هو الفاصل الحقيقي بين الإنسان وغيره من الثدييات. الثدييات تتعلم بالغريزة فقط. أما الإنسان فيخلق حكاية تتناقلها الأجيال. ويستطيع من خلالها أن يتعلم شيئًا من الغراب، وشيئًا من النسور، وشيئًا من الأسود، وشيئًا إضافيًا من جده الرابع لم يكن جده الخامس يعرفه.

من بين هذه الأشياء التي نتعلمها كيف تتودد إلى امرأة تعجبك، وكيف تتعامل امرأة مع رجل يعجبها. وهو شيء متغير من جيل إلى جيل. ويحتاج إلى نقله سريعًا.

لا أعتقد أني متجن إذا قلت إننا – الرجال المصريين – صرنا نفتقد إلى كثير من أبجديات التعامل مع الفتيات، ولا ندرك ذلك إلا حين نلتقي بفتيات من مجتمعات أخرى لا طاقة لهم بما تتحمله الفتيات المصريات منا. الفتيات المصريات لسن أفضل منا حالًا، لكنني هنا أتحدث عن نوعي، وهو النوع الذي يضطلع بالمبادرة غالبًا. هذه الخيبة تتراوح بين قلة الحيلة (عدم امتلاك مهارات التعامل) وبين الجليطة والخلط بين ما يصح وما لا يصح من نظرات وإيماءات وكلام. نوع من الأمية المهارية في حقل تكتسب المجتمعات مهاراته كما تُكتسب أي مهارة في الوجود – من خلال الممارسة. ومع قلة الاختلاط في مجتمعاتنا قلت هذه الممارسة.. ومع زحام من الأفكار عن تصنيفات البنات في إطار الحلال والحرام والجيدة والسهلة والثمينة والرخيصة، تصعب المهمة.

“تلاقيها مقضياها”.. قال عبد الحفيظ ضاحكًا. وضحك أصدقاء المقهى، إلا واحدًا سأله لماذا يتحدث عنها بهذه الطريقة وهي صديقة قديمة.

“يعني انت مش عارف إنها كانت ضاربة ورقة عرفي!” رد عبد الحفيظ بغضب متخف خلف ضحكة لا تحمل الإدانة لصفاء فقط، بل تحمل الإدانة لصديق المقهى أيضًا، هذا “الديوث المحتمل” الذي لم يدنها بما تستحق من الإدانة.

“لا معرفش. أو سمعت يعني بس مش متأكد. اللي أعرفه إنك كنت عايز تصاحبها ومارضيتش”.

“أصاحبها؟” تساءل عبد الحفيظ مستنكرًا ومصححًا. “أقضيها معاها. مش رايح أتجوزها يعني”.

“أيوه. وأهي مرضيتش. يعني حتى لو مقضياها مرضتش بيك في التقضية”. قال الصديق وسكت يحسب كلامه. “وإنشالله تكون مبسوط في جوازك يعني بدل ما شاغل نفسك بغيرك”.

عند هذا تجاوز الصديق الحد، وضرب عبد الحفيظ الصينية في وجهه. وأصحابه غلَّطوه – لم يكن يصح أن يجيب سيرة تخص بيت عبد الحفيظ.

لم يكن عبد الحفيظ سعيدًا في زواجه. لم يكن تعيسًا، لكنه لم يكن سعيدًا. طموحه رقص على السلم كعادته. يبدأ في طابق علوي، ثم يهبط درجة درجة.

كلما قصرت إمكاناته عن طموح تذرع بقيمه سببًا في “استغنائه” عن ذلك الطموح.

لو دخل عبد الحفيظ إلى الجامعة فقابل زوزو لم تكن لتحبه؛ لأنه لا يملك إمكانات الواد التقيل.

لكن أكثر من هذا، في المشهد الماستر، حين يكون عليه أن يختار بين الوقوف بجانبها في محنتها أو الانضمام إلى الذين يدينونها ويسخرون منها، فالاحتمال الأكبر أنه سيختار الوقوف في صفوف الفريق الأخير.

ما أبعد هذا عن ما تخيله حين شاهد الفيلم طفلًا، ويافعًا. لكن علينا أيضًا أن نتخيل كيف ستمضي قصة “خلي بالك من زوزو” لو كتبت في زمن السينما النظيفة. وأن نتخيل أين سيقف هؤلاء الفنانون في حياتهم الخاصة لو وضعوا في مواقف شبيهة. وهؤلاء هم الفنانون، زبدة المجتمع. مش عبد الحفيظ!!!

في فترة الخطوبة كان عبد الحفيظ يتداعب مع خطيبته مداعبات جنسية. ذات مرة تطور الموضوع بينهما إلى درجة وضع يده مباشرة على منطقة حساسة للغاية منها. بعد قليل مدت هي أيضًا يدها ولمست مقابلها عنده.

بعد أن انطفأت شهوته فتح معها تحقيقًا. أصر أن تلك لا يمكن أن تكون المرة الأولى التي تفعل فيها هذا. البنت لا تتجرأ إلى هذه الدرجة في المرة الأولى.

كان عمره في ذلك الوقت ٣١ عامًا، وعمرها ٢٨، قضت أسبوعين بعدها تقسم بالله إنها المرة الأولى التي يلمسها فيها أحد هناك، والتي تلمس هي فيها أحدًا هناك. ولولا تدخل الأهل، الذين لا يعلمون سبب المشكلة، لانفضت الجوازة. لكن كونها قريبته، أبوها ابن عم أبيه، حال دون ذلك.

سألته مرة لماذا يشاهد البورن وهو المتحمس للسينما النظيفة. فأجابني إجابة حكيمة: “البورن والسينما النظيفة واحد. الاتنين معترفين إن ما دام فيه راجل وست فالشيطان ثالثهما“.

وأنا أصف إجابته بالحكيمة بعد تفكير فيها. وأزيد أن كليهما يقتل الدراما؛ لأنه يقتل الاحتمالات ويقتل التفسيرات. وكلاهما يضع الجنس نصبًا في قلب الميدان، أحدهما يطوف حوله، والثاني يرجمه.

وكلاهما لا يعترف بالحب ولا يقيم وزنًا للقبلات.

يخطئ بعضنا حين يظن أن مشكلة السينما النظيفة مع القبلات أو مع الإيحاءات الجنسية. لا والله (بصوت السيسي). مشكلة السينما النظيفة مع الحب. هناك إيحاءات جنسية كثيرة في موجة السينما النظيفة. لكن الممنوع أن تقترن بالحب، أو أن تتعلق بالعلاقة بين الحبيب والحبيبة. الإيحاءات الجنسية مربوطة فقط بالعلاقات الآثمة، أو بالاغتصاب، أو بالتحرش. فلا عجب أن تكون مجتمعات السينما النظيفة هي نفسها مجتمعات الإقبال النهم على البورن.

قيم السينما النظيفة تشبه غشاء البكارة: من ناحية تستخدمينه دليلًا على الشرف. ومن ناحية يمكنك أن تفعلي كل الموبقات ويكون دليل براءتك. من ناحية تقدمينه دليلًا على أن حياتك ستبدأ الآن. وبنفس المنطق هو دليل على أنك خنقت حياتك السابقة.

كل الموبقات الأخلاقية والفنية ترتكب في السينما النظيفة، لكنها “أميرة بنظافتها”.

عاد عبد الحفيظ من المقهى إلى بيته. بحث عن صفاء على فيسبوك. عثر عليها من أصدقاء مشتركين. ووجد أنها تزوجت من رجل لبناني، ولديها طفلان. يبدو أكبرهما في السابعة من عمره.

آه. لبناني. أكيد.

الفتاة اللبنانية تقول كلمات ترحاب، والبطل – نور – يتحدث فوق حديثها، ويعيد كلمات لبنانية متفرقة.

ضحك عبد الحفيظ.

ثم مد تامر حسني يده إلى خصر الفتاة التي يلتقي بها لأول مرة وقرصها. فصرخت. وخرجت من الكادر.

ضحك عبد الحفيظ وعدد أكبر في القاعة.

منة شلبي سمعت صرخة البنت اللبنانية فسألت حبيبها: فيه إيه؟

رد تامر حسني: ولا حاجة.

الحبيبة عمياء. لا ندري إن رأت ما فعله حبيبها هل كانت ستعتبر هذا تصرفًا عاديًا منه وتضحك مع عبد الحفيظ أم ستعتبره – على الأقل – إهانة لوجودها، ناهيك عن شعور الفتاة المرحبة. تامر حسني في الفيلم تعرف على حبيبته الضريرة بعد أن دافع عنها ضد ثلاثة “عاكسوها!!!!! “

عبد الحفيظ يشاهد الفيلم وحده، كعادته، في حفلة العصر يوم الجمعة، هاربًا من دوشة العيال في يوم الإجازة. يأتي إلى هنا لكي يريح دماغه من الأسئلة. لكنني خلصت منه الأسئلة بأثر رجعي.

في هذا الفيلم مثلت منة شلبي قصة حب كومبو. ثلاثة في واحد:

أحبت نور، وسافرت معه إلى لبنان وحدها.

ثم أحبت طبيبها النفسي المصري بعد جلسة علاج في عيادته في أوروبا، وذهبا يكملان الجلسة على البحر (في أوروبا تتسحب رخصته على طول لو عمل كده)، وأجرت عملية واستعادت بصرها فكان أول شخص تراه أمام عينيها.

ثم عادت إلى مصر، وعرفت أنها ظلمت تامر حسني، ورأته بعينيها أخيرًا وعادت إلى حبه.

ثلاث قصص حب، وعمى وإبصار، ومصر ولبنان وأوروبا. كل هذا الحب والظروف المواتية، ولا قبلة واحدة؟ سألت عبد الحفيظ بعد أن رأيت الفيلم مؤخرًا. على أساس أن عبد الحفيظ صار مرجعي في “السينما النظيفة”. وهو يقول صادقًا إنه يفهمها أكثر من النقاد الكبار الذين يتحدثون عن سينما أخرى. النقاد الكبار يفهمون بناء الشخصية، حركة الكاميرا. الإضاءة. أما عبد الحفيظ فيفهم العقلية التي تكتب السينما النظيفة. هؤلاء أبناء جيله. وحسب تعبيره “دول هم أنا”.

قال لي “دماغي مش رايقة دلوقتي”. بس هرجع لك بعدين بكام فكرة مرتبة.

بدأت معرفتي بعبد الحفيظ عام ٢٠١٢، قرأ لي “نوت” على فيسبوك وتواصل معي. ثم صرنا نلتقي على مقهى في شارع قصر العيني. من هذه اللقاءات فهمت ما فهمته عن شخصية عبد الحفيظ. تحدثت من قبل عن طموحه الراقص على السلم. لكن يجب أن أستدرك.

المعتاد في الأشخاص الذين يطمحون إلى أعلى مما يحققون أن ينقموا على الواقع. أما عبد الحفيظ فمختلف. عبد الحفيظ خبير، دكتوراه، في تزيين الواقع والتصالح معه. عبد الحفيظ يتبع مقولة: “أنا طموحي لو وجعني أنسفه”.

لا يتمتع بأي قدر من انتقاد الذات. على الإطلاق. أنا على هذا الحال، وأريد أن أحقق طموحي على هذا الحال، إن لم أحقق طموحي بهذا الحال فملعون أبو ما كنت أطمح إليه، لا شك أنه سيئ.

وأنا لا أنم لكم عنه، فهو الآن يقرأ هذا الكلام كما تفعلون، والفارق أنه سمعه مني كثيرًا في مراسلاتنا ومقابلاتنا الممتدة.

قلت إن عبد الحفيظ يختلف عن الآخرين في أنه لا ينقم على الواقع. وأخشى أن يفسر كلامي خطأ على أنه “راض”. بالعكس. عبد الحفيظ يمثل أخطر أنواع النقمة: “الرضا بالنفس، الرضا بالواقع، والنقمة على الطموح،

النقمة على الأمل.

النقمة على التجربة.

النقمة على المحاولة.

النقمة على لحظة صدق من النفس تقود إلى التغيير.

النقمة على آخر ينجح، فيذكره بطموحه غير المتحقق.

النقمة على الوسواس الخناس الذي يشكك في مفردة بسيطة من مفردات الواقع.

عبد الحفيظ ناقمٌ نقمة المتدينين على النظرة.. لمجرد أنها بريد الزنا، أن هناك احتمالًا واحدًا في الألف أنها ستقود إلى الزنا.

عبد الحفيظ في هذا الصدد، وفي جملة واحدة، “كمال الرضا عن الحال، وكمال النقمة على سرسوب هوا يمكن أن يغيره”.

أقول له مازحًا: “انت بتفكرني بعادل إمام لما بيقول لمصطفى متولي في مسرحية الزعيم: الله يخرب بيت اللي بيحبه، وهو جواه بيحبه، وجنبه واحد بيكرهه”.

ولماذا أحكي لكم عن عبد الحفيظ نفسه إن كان كلامنا عن السينما النظيفة!

لأن البصيرة التي منحني إياها عبد الحفيظ عن السينما النظيفة، ظلت معي حين عدت إلى لندن، منقطعًا عن المجتمع الذي أنبت السينما النظيفة، وعن صناعها.

عبد الحفيظ نفسه تطور كثيرًا في الفترة التالية لـ ٢٥ يناير. فتحة بسيطة في خزان أفكاره ومعتقداته، كانت كقرضة الفار في سد مأرب.

“عارف يا لود”، هكذا يناديني، وكان يقدم لي أفكاره المرتبة التي وعدني بها عن السينما النظيفة. “بتوع السينما النظيفة دول بيقولوا للناس تعريف بييع إنما مش حقيقي.. بيضحكوا عليهم”.

كيف يا عبد الحفيظ؟

يبيعون للناس أن السينما النظيفة هي الخالية من القبلات والمشاهد الساخنة. كذب. السينما النظيفة هي السينما الخالية من الحب. مثل هؤلاء الذين يأتون إليك في كل مناسبة للحب للتأكيد على أن الحب الحقيقي هو حب الأم والأخت. هههههه. هؤلاء لم يخرجوا من بيوتهم ويهزوا أطوالهم للتأكيد على حب الأم والأخت. إنما يريدون التأكيد على لا جدوى الحب.

لو كانت مشكلة السينما النظيفة القبلات لوجدت طريقة توحي بها، دون أن تفعلها. لكن ركز. ستجد أنها مشغولة بما هو أكبر: توصيل مفهوم أن أي ممارسة للحب خطأ. أن ممارسة الحب جسديًا بأي طريقة لا تكون إلا مع فتاة شمال، أو عاهرة. أو اغتصاب. البنت التي تحبها يجب أن تحترمها ولا تلمسها. إن لمستها فأنت لا تحبها. إن أردت أن تلمس فابحث عن علاقة جانبية تقضيها معاها.

عبد الحفيظ لفت نظري إلى استخدام لفظة “هغتصبك” “هغتصبها” في دلالة على ممارسة الجنس. دون أن يقصدوا ممارسة العنف. بل يقصدونها بديلًا للكلمة العامية الدالة على الفعل الجنسي.

وهذه كلمة إخوانية. اسألني أنا. العيال دول خريجين مدرسة الإخوان حتى لو مش إخوان. حتى أفلامهم تشبه مسرحيات الإخوان في الجامعة.. فاكر؟! شوية شعارات سياسية مباشرة، خالية من أي فلسفة إنسانية، ولا بأي درجة.

السينما النظيفة شفطت الحب من الهواء. حتى الأفلام المعاصرة لها، والتي تسمح بالملامسة االجسدية، وبراقصات، وتقدم مشاهد ساخنة، ستجد أنها أيضا ملتزمة بنفس القاعدة: “الجنس لا يمارس مع من تحب. الجنس يمارس مع البنات الشمال بس”.

لو كنت لا تشاهد أفلامًا أجنبية فكيف تتعلم الحب؟ أبطال السينما النظيفة وظيفتهم تجنب مشاهد الحب. مكتوبين ومخلوقين لكي لا يصلحوا لمشاهد الحب. العبيط (اللمبي)، اللي بيخاف من النسوان (هنيدي) والمعقد نفسيًا المشغول بعقده (أحمد حلمي)، والمعجب بذاته حتى لا يضطر إلى فعل أي شيء حبوب (أحمد عز ومحمد رمضان).

ستلاحظون أنني استخدمت كل أفكار عبد الحفيظ المذكورة أعلاه في مواضع سابقة من هذه الرواية الصحفية.

حين صارت نتفليكس تعرض أفلامًا مصرية، انتهزت فترة حظر كورونا وبدأت أشاهد أفلام تلك الفترة. ولله درك يا عبد الحفيظ. تذكرت كلامه وحكاياته وانطباعاته عن الأفلام. وفهمت ما يقصد.

ملحوظته الأخيرة تحتاج إلى كتاب لشرحها، لأنها تعبر عن مجمل ثقافة مجتمع، لكنني سأتركها هنا لمن يريد أن يفكر فيها:

السينما النظيفة قضت على التصنيف العمري. لم تعد تعرف ماذا يناسب الأطفال وماذا يناسب الكبار… وزعت التحرش واحتقار المرأة التي تخالف مقاييس معينة، على أفلام كل الأعمار، بالتساوي.. ووزعت السذاجة بالتساوي…

السينما النظيفة صارت بالضبط كشوارعنا. لا تناسب الأطفال. ولا تناسب الكبار. مليئة بالتحرش والأحكام المسبقة.. لكنها تعتقد أنها مثال الأخلاق.. وتنقم على أي سرسوب هوا يحمل “بريد” تغيير فيها. وتفتقد إلى اللطف. وتعتقد أن الجنس عقوبة تنالها الفتاة الشمال.

موضوعات متعلقة

موضوعات متعلقة