في أعقاب حركة الحقوق المدنية التي نادت بإنهاء الفصل بين السود والبيض في التعليم والزواج والحياة العامة في الولايات المتحدة (وتأثر قادتها بالخطاب الشيوعي للعالم الثالث) طرأ سؤال مهم للغاية: هل سيقف السعي وراء المساواة عند نقطة معينة؟

لأهمية هذا الشأن وتداعياته الكبيرة في المجتمعات “التنويرية” الحديثة، شغلت الإجابة عنه عقول الكثير من المفكرين الليبراليين خلال القرن العشرين، وكان أبرزهم بالطبع البروفسور الأميركي جون رولز صاحب كتاب العدالة كإنصاف Justice as Fairness.

انطلق رولز في الإجابة على هذا السؤال من الإقرار بوجود تفاوتات راهنة لا جدل فيها، سواء كانت في الأصل الطبقي للمواطنين، مواهبهم الطبيعية، وكذلك نصيبهم الجيد أو السيء في مجرى الحياة.

لكنه أوجب على نفسه كمفكر -وعلى المجتمع بنحو أعمِّ- أن يعمل على إنصاف هذه التفاوتات، ودفع الأوضاع إلى أقرب ما يمكن إلى التساوي عمليا. ونقول “أقرب ما يمكن” لأن نسبة غير يسيرة من المنظرين الذين يوافقونه الرأي يقرون بأنه صعب التحقق، بما فيهم الفيلسوف البريطاني أنطوني فلو، الذي قال:

إن الفرص المتساوية بهذا المعنى ليست بالضرورة، ولا يمكن بالضرورة أن تكون، احتمالات متكافئة للنجاح. ‹فالمنافسة› التي تتساوى فيها فرص نجاح كل المتنافسين هي لعبة قمار أو رهان، وليست منافسة بحق

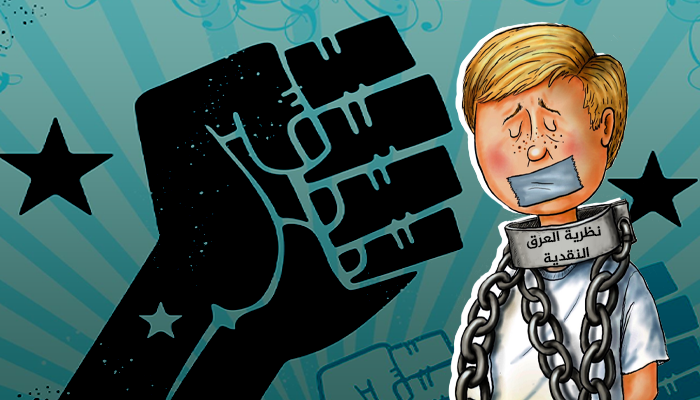

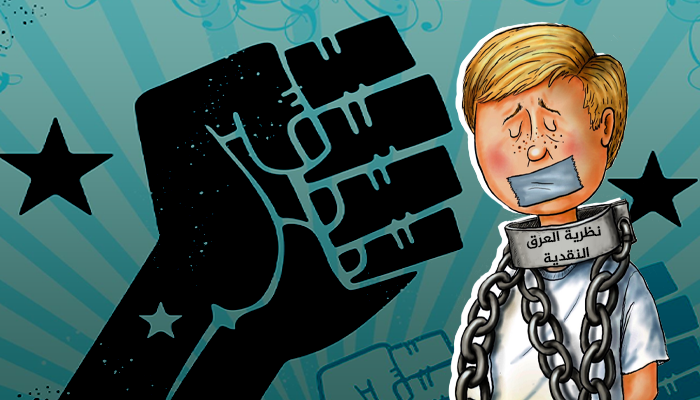

هذا المقترح الطموح، الذي اكتسب، بعد تعديلات شتى، لقب “العدالة الاجتماعية”، طُرح أولا كرغبة مخلصة في جعل العالم أفضل، فقد أتاح (بقصد أو بغير قصد) فرصة نادرة لتسخيره بعكس ما أريد منه أولا، لينمسخ في أحدث تجلياته إلى ما يعرف “بنظرية العرق النقدية Critical Race Theory” التي أثار اقتراح تدريسها زوبعة سياسية صغيرة في أميركا مؤخرا.

ومن أجل فهم أفضل لما يعنيه هذا المصطلح، وكيف يؤثر على المواقف الثقافية والسياسية للعالم المتقدم أو ينعكس على مجتمعاتنا بعد استيراده (كسائر البضائع الإيديولوجية)، لا بد أن نفككه إلى وحدتين أصغر وأسهل فهما، هما “مدرسة فرانكفورت” و “الدراسات الإثنية”.

الإصلاح الديني | هل الدولة جادة في تحقيقه؟ ومن المستفيد الأكبر من تعجيله / تعطيله؟| حيدر راشد

تأسست مدرسة فرانكفورت بعنوان “معهد البحوث الاجتماعية” في جامعة غوته بفرانكفورت، خلال فترة جمهورية الفايمار (1918-1933) التي شهدت نهضة للنشاط الشيوعي في ألمانيا خاصة بعد انقلاب روزا لوكسمبورغ الفاشل الذي أدى لمصرعها.

وحاولت تشكيل ترسانة واسعة من الانتقادات للرأسمالية والمجتمع الألماني بوصفهما نقيضين جذريين للحركة العمالية وطموحاتها العالمية، عبر عقد توليفات جديدة بين الماركسية والتحليل النفسي وعلم الاجتماع (وكان الآخران مجالين ناشئين آنذاك). وبهذا يمكن اعتبارها من أوائل المدارس التي تخصصت في دراسة “باثولوجيا المجتمع”.

لم يدم هذا الحال طويلاً بعد صعود الحزب الاشتراكي القومي (النازي) وقبول أدولف هتلر بمنصب المستشار، حيث اضطر كثير من أركان هذه المدرسة للفرار إلى الولايات المتحدة (مثل هوركهايمر وأدورنو) أو الاتحاد السوفيتي (مثل جورج لوكاش).

يقول النفساني والمؤرخ الفكري كيفن مكدونالد عن هذه المرحلة:

في الأساس، حاولت مدرسة فرانكفورت أن تطور إيديولوجيا لغرض تجريم الاشتراكية القومية. ولأن الاشتراكية القومية كانت في المقام الأول حركة تدعو إلى التماسك الإثني، فليس من المفاجئ أن تطعن إيديولوجيا مدرسة فرانكفورت في كل مصادر تماسك المجتمعات الأوربية: كالعائلة، الدين، الثقافة، والعرق/الإثنية. وقد عبّرت منذ البداية عن رفض لأبحاث العلوم الاجتماعية الخالية من القيم (أو ما عُرِف ‹بفيتشية الحقائق›) وتأييد الأولوية الرئيسة لتقديم منظور أخلاقي تتحول المجتمعات الغربية من خلاله إلى يوتوبيات من التعددية الثقافية.

وفقا لإيديولوجيا مدرسة فرانكفورت، فإن الأوربيين الذين يُعبِّرون عن انتماء للأسرة، الأمة، أو العرق إنما يعانون من اضطراب نفسي.

وفي العالم المثالي لمدرسة فرانكفورت، يجب على الدول الغربية أن تتحوّل إلى دول علاجية.

ستتكفل هذه الدول باجتثاث كل بقايا الولاء للأشكال الثقافية التقليدية، من قبيل: الأسرة، الأمة، الدين والعرق من قلوب مواطنيها، وهذ أمر يصبُّ في صالح ترويج الصحة العقلية العامة، فضلاً عن الاستقامة الأخلاقية.

إن المنطق الأساس الذي اتبعته مدرسة فرانكفورت نابع من أن المواقف الإيجابية تجاه الكنيسة، المجتمع، الأمة، والعرق تميل لأن تؤدي إلى مواقف سلبية تجاه شعوب من أديان، مجتمعات، أقوام، وأعراق أخرى.

وجراء ذلك، فإن المجتمعات التي تغرس الفخر الأسري في أطفالها تعد في نظر مدرسة فرانكفورت مصادر للمرض.

على سبيل المثال، فإن كتاب الشخصية السلطوية The Authoritarian Personality– وهو عمل مهم لمدرسة فرانكفورت وجّه لجمهور أميركي – قد ادعى أن التعابير عن الفخر الأسري هي تأسيس لعائلة متجانسة شمولية تقف ضد العالم من حولها.

وهكذا، وفي لفتة رشيقة من التلاعب الإيديولوجي، انقلبت المرجعية الأساسية للقيم في المجتمعات الحرة من رصيدها التاريخي وتجربتها المتراكمة في القانون والسياسة والاقتصاد، إلى كل “المظالم” و”النقائص” المدعاة التي ألصقتها بها مدرسة فرانكفورت في الخمسينات. وكان هذا التأسيس الفكري خير منطلق للمرحلة الثانية من قلب الأجندة الأخلاقية ظهرا لبطن في العالم الغربي.

حينما حظيت حركة عدم الانحياز والتحرر من الاستعمار بأوج مجدها في الخمسينات والستينات، استعانت بالفكر الماركسي لتحليل علاقتها بالقوى المستعمرة مع تحوير رئيس: أن الصراع الطبقي لم يعد ذا طابع اقتصادي بين “مُستغِل” و”مستغَل”، بل بين “مُخضِع” و “خاضع” من ثقافتين وشعبين مختلفين.

وبنظرة للوراء إلى الحركات الشعبية التي رفعت السلاح للقضاء على الوافد الغربي (مثل ثورة العبيد ضد الفرنسيين في هاييتي أو حرب شاكا زولو على البريطانيين)، منحت هذه السردية الإيديولوجية بُعدًا تاريخيًا وعرقيا لم تكن لتناله في سياق ماركسي يؤمن بالعلاقات المادية ولا يعترف بالقومية، لدرجة أن تروتسكي أطلق لأول مرة في التاريخ لقب “عنصريين” كوصمة للبرجوازيين الذين تمسكوا بالأشكال الأصيلة للحياة والمجتمع في روسيا.

هل انتقاد الأديان ضار للمجتمع؟ 5 أسباب تقول العكس | حاتم منصور

كما هي عادة أقسام الإنسانيات الغربية، التي ترحب “بكل فكرة لا يمكن تطبيقها في الواقع” على حد تعبير الاقتصادي الأميركي توماس سويل، فقد استوعبت هذا السياق الإيديولوجي الجديد تحت عناوين مختلفة، تارة كفرع من الأبحاث السياسية المعاصرة بِاسم “العالم ثالثية” (تعنى بالطعن في أسبقية وتميز الغرب ونقد الاستشراق) وتارة كفرع من علم الاجتماع بعنوان “الدراسات الإثنية” (تعنى بالبحث في شؤون الأقليات وتاريخها).

عمدت الدراسات الإثنية إلى إعادة تفسير التاريخ بوصفه سجل جرائم وانتهاكات، وبالغت في الحديث عن تأثير الاستعمار في البلدان المحتلة لدرجة ادعاء أنها كانت أكثر تقدما قبل أن تطأ أرضها الجيوش الغربية (وكلنا يعرف الشعار الجاري على الألسن: الغرب يدين بتقدمه وتحضره لثرواتنا المنهوبة).

وإلى جانب نكرانها الصارم للأساس البيولوجي للأعراق والسلالات البشرية (الذي ورثته من فرانز بواس ومارغريت ميد)، جمعت هوسا بالتحليل المفرط للتفاعلات والتلاقيات بين أفراد الأقليات العرقية وآخرين من الأكثرية البيضاء في الغرب، لدرجة اختلاق ظاهرة “التعديات الضئيلة microaggressions” التي تشبّه عدّاد السيئات في التراث الإسلامي!

إن كنت تظن أن الجموح الفكري قد يقف عند هذا الحد، سأخيب أملك!

فعبر الاستعانة بلغة الطب النفسي، اقترح بعض منظري الدراسات الإثنية (وعلى رأسهم اليهودي الروسي نوئيل إغناتييف) تأسيس “دراسات البياض Whiteness studies” التي تدرس المعالم الجامعة لشعوب أوربا ومشتقاتها لا بوصفها جزءا من حضارة أو سياسة أو اجتماع، بل كـ”اضطراب سلوكي” يتكفل بتفسير الإبداع الأوربي في العلوم البحتة والتطبيقية، وشغف استكشاف العالم والتجارة وكذلك تصدير التقدم الصناعي، وكذلك الوحدة الأسرية التي يمتاز بها المجتمع المسيحي عن الإسلامي أو الأفريقي (أعني الزواج الأحادي الذي لا يسهل كسر آصرته).

إحباط الواقع السياسي في مجتمعاتنا العربية.. متى ننصت لصوت العقل؟ | حيدر راشد

ربما لم تتجاوز هذه الأفكار الغريبة حد الهمس خارج أروقة الجامعات خلال العقدين الماضيين، ولكنها انفجرت إلى الفضاء العام بعد تأسيس حركة “حياة السود مهمة” ذات الخلفية الماركسية الصريحة.

حيث باتت تعابير مثل “ليعترف البيض بامتيازاتهم” و”تفكيك العقدة البيضاء” و”مقاومة الاضطهاد المؤسسي” ترادف ظهور أي ناشط يساري على القنوات الأميركية الأشهر.

وفي نقلة طموحة يشار إليها بالبنان، بدأت مجالس التعليم في بعض الولايات الأميركية تتداول مقترحات بتدريس هذه النظرية كجزء من مقررات العلوم الاجتماعية (مثلما أصبحت أمور كالتحول الجنسي والميول الجنسية الثانوية جزءا لا يتجزأ من مناهج الثقافة الجنسية ولأعمار أصغر)،

وأقدمت مجلة الجمعية الأميركية النفسانية على نشر ورقة للنفساني دونالد موس عن “الإصابة بالبياض” كاضطراب نفسي، تماما كما اقترح إغناتييف!

جابهت العديد من الولايات الجمهورية ذلك المقترح بعنف (بعدما شاهدت الويلات التي ذاقتها مدن ديمقراطية على يد محتجين “سلميين في الغالب” رددوا شعارات أكاديمية جوفاء) وسارعت إلى حظر تدريس هذه النظرية مثلما نادت من قبل بحظر تطبيق الإسلام الأصولي كقانون بديل عن قوانين الولايات المتحدة.

لكن موقف الإعلام الرسمي كان مريبا للغاية: فبينا هو يستهزئ بردود الفعل السريعة من الجمهوريين على هذا المقترح (الذي ينفيه جملة وتفصيلا)، نراه أيضا يستمر في ترويج تلك الأفكار (العنصرية المعاكسة) ولو لم يمنحها عنوانا أشمل.

موضوعات متعلقة

موضوعات متعلقة